Introduction

Bases

Ensembles

Soient et deux ensembles finis. Si , alors pour toute fonction de dans , l’injectivité, la surjectivité et la bijectivité sont des propriétés équivalentes.

Structure Algébrique :

Un structure algébrique est une paire :

- : un ensemble

- : un opérateur sur , c'est à dire une fonction .

(On peut avoir plusieurs opérateurs, ou des opérateurs notés différemment, ainsi que des relations sur )

(On écrit généralement en notation infixe : )

Exemples :

- : l’ensemble des permutations sur muni de la composition

- : l’ensemble des sous-ensembles de muni de l’intersection

- : l’ensemble des chaînes de bits muni de la concaténation

Monoïdes :

Un monoïde est une structure telle que (rappel: comme un monoïde est une structure algébrique est une fonction et donc ) :

- est associatif :

- admet un neutre, noté ou tel que pour tout

(On parle souvent du monoïde , abrège en , et en )

Exemples :

-

n'est pas un monoïde

-

: l’ensemble des transformations de A muni de la composition est un monoïde (La notation signifie l'ensemble de toutes les applications (ou fonctions) qui prennent un élément de comme entrée et renvoient un élément de comme sortie.)

Propriétés/Théorèmes :

-

Le neutre d'un monoïde est unique

Preuve : Soient neutres pour (). Alors : ce qui implique

-

Si un élément d'un monoïde fini est un inverse à gauche il est également un inverse à droite du même élément. Autrement dit, si un élément possède un inverse à gauche, alors cet élément est inversible.

Preuve :

Soit un inverse à gauche de tel que ( est donc aussi l'inverse à droite de ), et l'application .Soient et deux éléments de , leur images par sont et respectivement, si alors et comme on est dans un monoïde , ce qui prouve que l'application est injective. Il faut bien piger que si n'avait pas d'inverse à gauche on aurait pas pu prouver l'injectivité. Comme l'application est injective et qu'on est dans un monoïde fini on en déduit qu'il existe une relation unique bidirectionnelle entre et pour tout . L'ensemble d'entrée est donc de même taille (et de même nature parce que l'opération est stable) que l'ensemble image. Ceci implique que l'idéntité se trouve dans l'ensemble image et donc qu'il existe un tel que où est donc l'inverse à droite de . Maintenant il suffit de multiplier à gauche par , encore une fois on applique l'associativité : et donc . CQFD

Sous-Monoïdes :

Une structure est un sous-monoïde (qui est lui-même un monoïde) si :

- on a (stabilité)

Inverses :

Soit un monoïde et . est l'inverse de si .

Propriétés/Théorèmes :

- Si possède un inverse, alors cet inverse est unique. Preuve : Soient tel que . Alors :

Groupes

Un groupe est un monoïde tel que :

- tous les éléments de possèdent un inverse par rapport à l'opérateur . (La façon de trouver un inverse peut être unique à l'élément en question, il ne faut pas savoir trouver de forme générale pour l'inverse comme pour que tous les éléments soient inversibles)

Exemple(s) :

- est un groupe, mais pas

- et sont des groupes

- est un groupe

- muni de la multiplication est un groupe

- L’ensemble des matrices orthogonales muni de la multiplication est un groupe

- L’ensemble des transformations de muni de la composition n’est pas un groupe

Propriétés/Théorèmes :

-

L'ordre d'un groupe est le nombre d'éléments qu'il contient.

-

Si sont membres d'un groupe alors : (Note : est une façon plus courte d'écrire )

Preuve : Soit . Alors :

-

Les inverses sont symétriques. Si alors et

Preuve :

-

Si tous les éléments d'un monoïde possèdent un inverse à gauche, alors le monoïde est un groupe.

Preuve :

Soit un élément de , son inverse à gauche et l'inverse à gauche de . On commence avec et on multiplie à gauche par : et on applique l'associativité : et donc . On sait que et donc . Comme est inversible à gauche par définition et inversible à droite par son égalité à ( est son inverse à droite), on a donc que est inversible et est un groupe.

Groupes commutatifs/abéliens

Un groupe est commutatif si :

Exemple(s) :

Sous-Groupes

est un sous-groupe de si :

- on a (stabilité)

- Si alors

Exemple(s) :

Propriétés/Théorèmes :

-

Si est un sous-groupe de alors pour un certain

Preuve : Si , alors Soit et le plus petit entier de

- Vu que est un groupe,

- Soit . On peut écrire avec . On a car sinon est un entier positif Donc

-

Les inverses sont symétriques. Si alors et

Preuve :

-

Soit un sous-ensemble fini non-vide d'un groupe . Si est stable, alors est un sous-groupe de .

Preuve : Soit et

On observe que est bijective

Présence du neutre : Comme est bijective, . Donc

Présence de l'inverse : . Donc

-

Théorème de Lagrange Soient un groupe fini et un sous-groupe de tels que et , alors divise

Preuve : Les classes latérales de sont toutes de taille et forment une partition de Donc où est le nombre de classes latérales de On a donc :

Classes Latérales/Suivant un Sous-Groupe

Soit un sous-groupe de . La classe latérale de modulo est :

(ici, signifie où est l'opérateur du groupe)

Exemple(s) :

- est un sous-groupe de : les classes latérales sont avec

- est un sous-groupe de (addition par composants) Les classes latérales sont avec

- avec est un sous-groupe de Les classes latérales sont avec

- est un sous-groupe de Les classes latérales sont avec

Propriétés/Théorèmes :

-

Il existe une bijection entre et .

Preuve : Soit tel que

- est injective : Vu que est inversible,

- est surjective : Par définition de , tout est dans l'image de Donc est bijective

-

Les classes latérales distinctes modulo forment une partition de . Une partition est un ensemble de sous-ensembles non-vides et disjoints dont l'union est l'ensemble de départ.

Preuve : Soient les classes latérales modulo

-

Tout élément de est dans une classe latérale Si alors puisque

-

Les classes latérales et sont disjointes ou identiques. Soient et . On montre que (Ainsi, si et sinon)

Soit avec . On a :

Soit et

-

-

Si est commutatif, alors . En supposant que , et cela implique que : (Quand est clair dans le contexte, on écrit pour )

-

Soient et , si il n'existe aucun tel que et (dit autrement : si et ne partagent pas une même classe latérale) alors . (Enfaite il s'agit en quelque sorte d'une reformulation de la propriété 2 mais je trouve que ça illustre mieux son utilité).

Preuve : (ma preuve, pas encore vérifié par une autre personne mais, encore une fois, assez semblable à celle de la propriété 2)

Par l'absurde, admettons qu'il existe un tel que et alors que et ne sont trouvent pas dans une même classe, on en déduit les relations suivantes : Or, si est dans on a dans or est également dans par la présence du neutre dans ce qui contredit le fait que et ne se trouvent pas dans une même classe.

Cette 4e propriété est utile pour trouver l'ensemble des classes latérale modulo disjointes qui forment une partition de , il suffit de prendre comme un élément qui ne se trouve pas encore dans les classes latérales déjà trouves et on obtiendra une classe disjointe de celle déjà trouvées. Voir exercice 3.7.3 de la séance 3.

Groupe Quotient

Le groupe quotient est le groupe commutatif formé de :

- l’ensemble des classes latérales de modulo

- l’opérateur défini par (Rappel : [a]=aH)

- le neutre défini par

Autre façon de le dire :

- Relation d’équivalence sur commutatif créée par le sous-groupe : ssi .

- Les classes d’équivalences sont précisément les classes latérales de

- Le groupe quotient est le groupe quotienté par la relation d’équivalence

Exemple(s) :

a mod n

Soient et mod est le reste de la division de par

Addition modulo

On dit que est muni de l'addition modulo si mod

Exemples :

- dans

- dans

Propriétés/Théorèmes :

- est isomorphe à Preuve : Considérer telle que

Sous-Groupe Engendré

Soit un groupe fini et .

Le sous-groupe engendré par est . (On peut vérifier que l'ensemble est effectivement un sous-groupe et donc un groupe en vérifiant toutes les propriétés des groupes)

Exemples : soit

Propriétés/Théorèmes :

- Il existe tel que , vu que est un sous-groupe de . L’ordre de est la plus petite valeur de telle que , c’est-à-dire

- Pour tout , l’ordre de divise . (Résultat issu du théorème de Lagrange et du fait que est un sous-groupe de )

Groupes cycliques

On dit que le groupe est cyclique si il existe tel que

Propriétés/Théorèmes :

-

Si est d’ordre fini , alors

Preuve : Il doit exister tel que . Vu que les éléments de se répètent pour , il faut que pour que

-

Théorème [Euler-Fermat] : Si est d’ordre fini , alors

Preuve : Si alors divise vu que est un sous-groupe de . Or, si , on a pour tout et donc

-

On dit que est cyclique si . possède un unique sous-groupe d’ordre pour tout divisant , et est cyclique.

Preuve : Soit .

Alors est un sous-groupe cyclique d’ordre de . 3.

Pour vérifier l’unicité, s’intéresser à où et est le plus petit entier tel que .

Notation Ordre d'un élément

Dans le contexte des groupes multiplicatifs, l'ordre d'un élément d'un groupe est le plus petit entier positif tel que , où 1 est l'élément neutre du groupe. Autrement dit, c'est le plus petit pour lequel, effectue l'operation par lui-même fois, on obtient l'élément neutre.Plus spécifiquement, dans le groupe multiplicatif , l'ordre d'un élément est le plus petit nombre entier positif tel que .

Par exemple, si on veut trouver l'ordre de 2 dans , on cherche le plus petit tel que .

Le groupe multiplicatif

Soit avec premier, muni de la multiplication modulo

Exemple(s) :

Propriétés/Théorèmes :

-

est un groupe

Preuve :

Stable : Si est premier, le produit avec ne sera jamais un multiple de . Donc mod et

Neutre : est le neutre

Inverse : Soit , et considérons la fonction , est injective : si alors mod et pour . Or, et ne sont pas multiples de , donc et . Donc est bijective, et .

Anneau

Un anneau est une structure telle que :

- est un groupe commutatif — on écrit pour son neutre.

- est un monoïde — on écrit pour son neutre.

- La multiplication se distribue sur l'addition, à gauche et à droite :

Un anneau est commutatif si la multiplication est commutative.

Exemple(s) :

- munis des opérations habituelles.

- , l’ensemble des polynômes à coefficients réels.

- — non commutatif quand .

Propriété(s) :

- est absorbant : On voit :

- Si est un anneau et alors On voit : pour tout

- Si est un anneau tel que , alors n'est pas un groupe. On voit : n'est pas inversible, vu qu'il est absorbant

L'anneau

L'anneau est défini comme: muni de l'addition modulaire et de la multiplication modulaire forme un anneau commutatif.

Proposition(s) :

- Si est premier, alors est un corps, souvent noté .

- Si est composé, alors n'est pas un corps.

Preuve :

Soit divisant et . ce qui veut dire que est un diviseur de 0 et n'est donc pas inversible.

Corollaire :

Un élément est inversible si et seulement si:

Preuve :

Si , alors Si alors est le premier multiple de qui est un multiple de , et ne divise donc pas 0.

Corps

Un corps est un anneau tel que :

- est un groupe.

Un corps est commutatif si :

- est un groupe commutatif.

Exemple(s) :

-

, , et sont des corps commutatifs.

-

n’est pas un corps.

-

n’est pas un corps.

-

n’est pas un corps quand .

https://crypto.stanford.edu/pbc/notes/numbertheory/poly.html

Le module d'un polynome en par un polynome de même degré peut être obtenu en prenant la représenation des polynomes en bits et en faisant un XOR entre les bits des deux polynomes. Le résultat est un polynome de degré .

Globalement si et sont deux polynomes de degré en , alors le module est donné par où et sont les représentations binaires de et et est le XOR bit par bit.

Concept vient du devoir 2 de LEPL1108 :

PDF du devoir

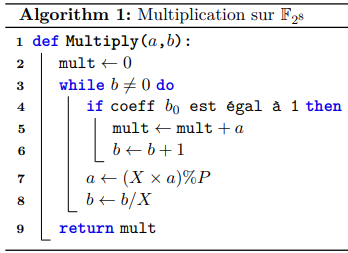

L'algorithme suivant pour la multiplication dans :

Peut être implémenté en python comme suit :

def multiply(self, x, y, pol):

a = int(x, 2)

b = int(y, 2)

p = int(pol, 2)

product = 0

while b:

if b & 1:

product ^= a

b ^= 1

a <<= 1

if a & 256:

a ^= p

b >>= 1

return self.toBinary(product)

Preuve :

TODO

(Note to self : pour la preuve, il suffit d'utiliser la division euclidienne pour un polynome général et de montrer que le reste est bien donné par XOR)

Séance 3

Énoncé

Solutions

Exercice 3.7

-

Le groupe est de taille 12 et donc d'ordre 12. Une propriété des sous-groupes engendrés par est que leur ordre divise l'ordre de . Donc l'ordre de divise 12 (voir Sous-Groupe Engendré dans le chapitre sur les groupes). Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Donc les ordres possibles de sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

-

, ordre

, ordre

, ordre

, ordre

-

On remarque premièrement que est un groupe (important). Comme les classes latérales forment une partition du groupe de départ et qu'elles sont de même taille, il faut qu'il y a 3 classes latérales modulo pour arriver à une partition d'ordre . Ces classes sont :

- Comme tout élément de à la puissance donne (voir raisonnement de la sous-question ). On peut dire que . Maintenant on peut essayer tous les éléments de pour voir lequel à la puissance donne ou on remarque que est un élément générateur et que donc tout élément de peut être exprimé comme une puissance de et donc :

Même si l'opérateur du groupe est définit avec mod , il faut se rendre compte que chaque élément du groupe à la puissance donne le neutre et non pas .

En ajoutant plusieurs fois à dans et en regardant les valeurs possibles de on trouve ce qui donne des valeurs de : 5. On a trouvé que donc donne , ce qui donne . Askip le fait que la solution est unique vient du fait que .

Exercice 3.8

On calcule les puissance de dans ce qui donne : . On en déduit que et . Et donc . Encore une fois faut bien faire gaffe de prendre le modulo et pas .